本文提出了一种设计框架,用于创造具有空间开口的自支撑膜张力整体壳体结构(membrane tensegrity shell structures),这种结构得益于新型的互锁式支杆镶嵌构型(reciprocally tessellated strut configurations)。

膜结构相较于传统的板与框架结构,具有显著优势——它们能够在实现大变形的同时,以优雅的方式结合空间包络与材料高效性。

在众多膜结构中,膜张力整体结构(membrane tensegrity structures)是最具潜力的类型之一。它由嵌入张力膜中的不连续压杆组成。

然而,目前的膜张力整体结构通常局限于完全封闭的形式,或需要大量锚固支撑系统,从而限制了其在多样化建筑环境中的应用。

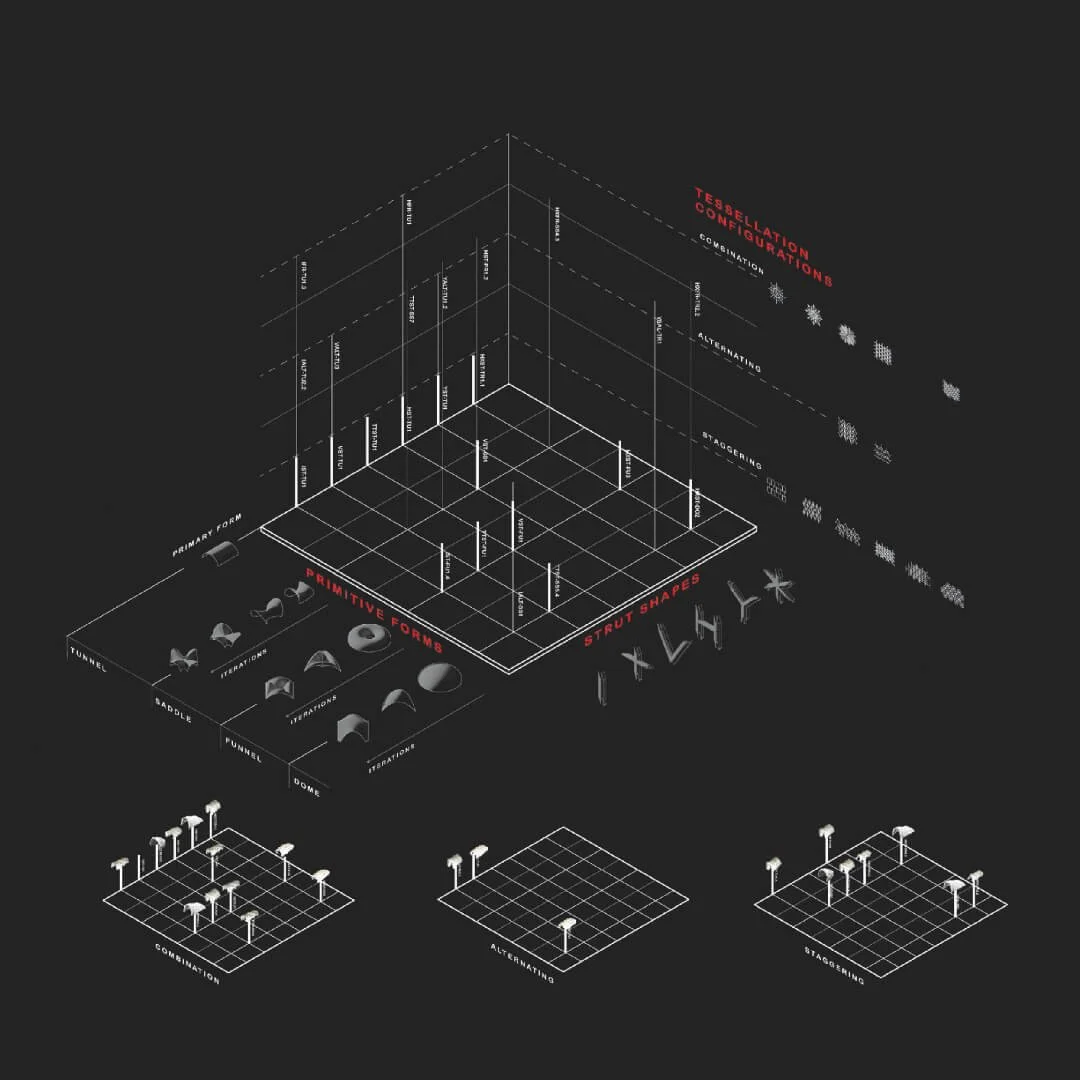

本文提出了一种设计框架,用以生成具有空间开口的自支撑膜张力整体壳体结构。这种结构通过创新的互锁支杆镶嵌方式实现稳定性。

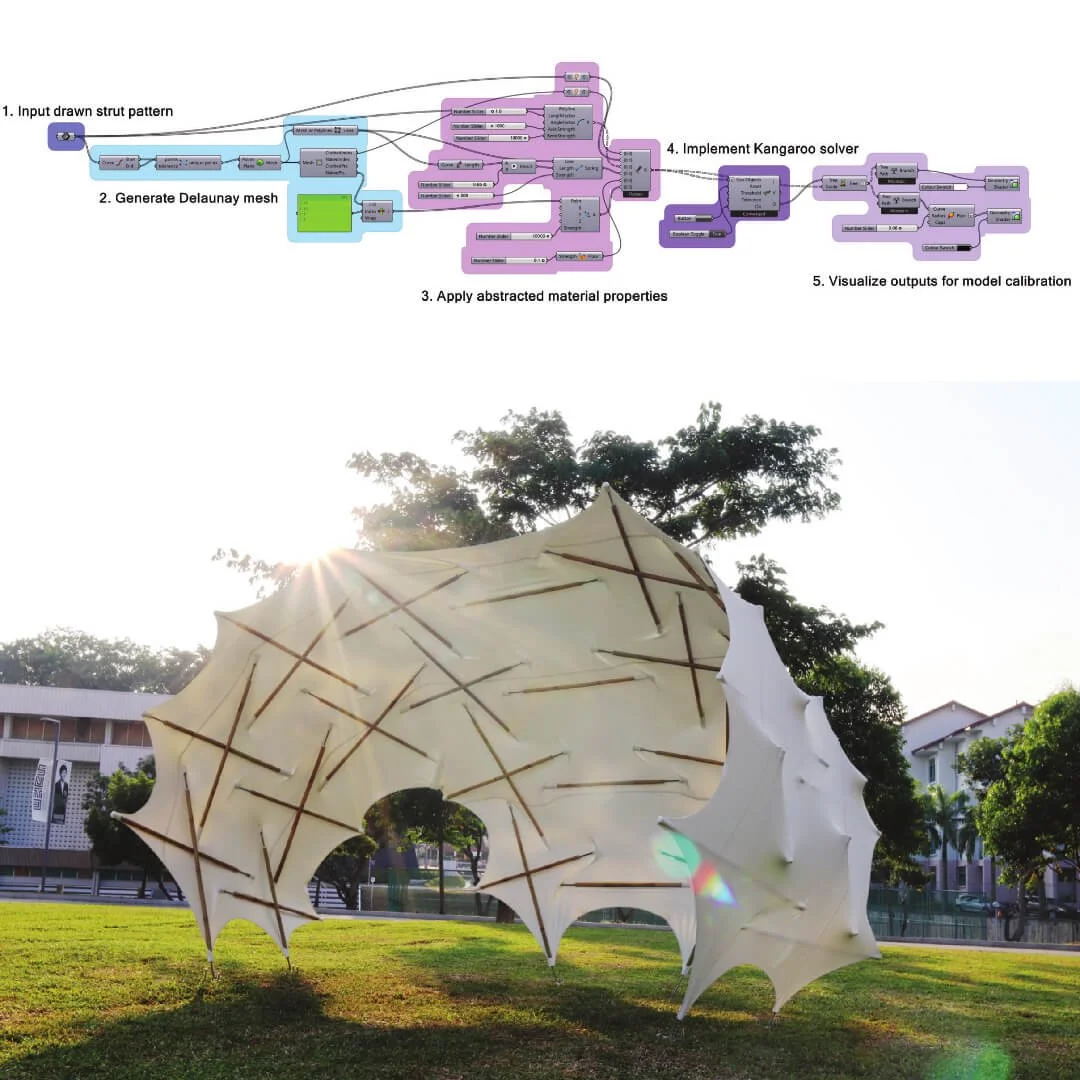

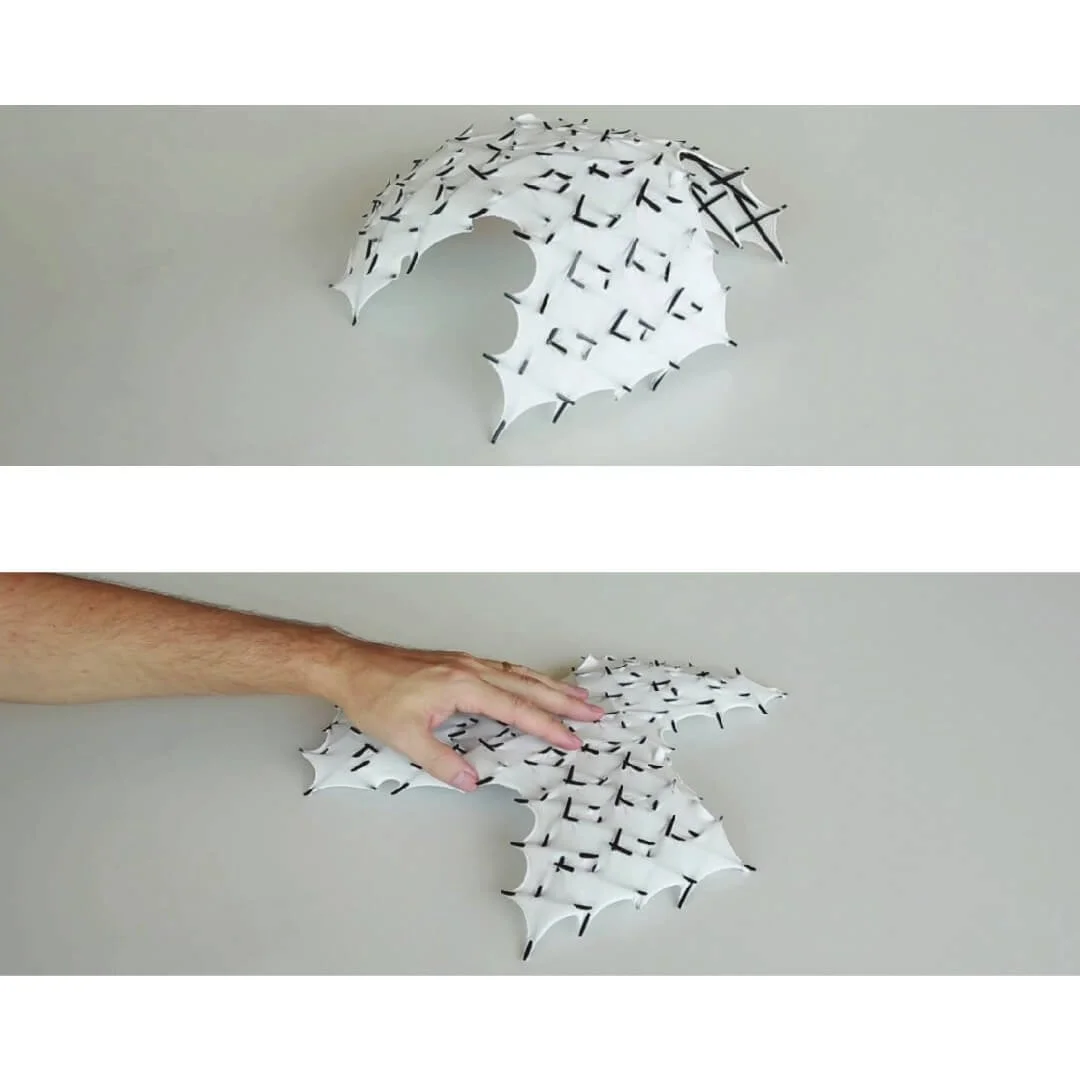

结合启发式物理原型与数字形态生成工具,研究团队开发了一套膜张力整体形式的形态库,为拓展的形态空间(morphospace)提供了有形数据支持。

为验证方法的有效性,研究团队建造了一个面积为 10 平方米的膜张力整体壳体展亭(pavilion),作为首个大尺度验证原型。

该原型的反馈促成了计算化支杆镶嵌设计工具的开发,使设计者能够在性能驱动的设计空间中进行理性探索。

纺织膜结构以其轻薄、高张力特性而著称,能够通过张力实现大跨度覆盖与荷载分布。

然而,这类结构通常需要庞大的外部支撑系统以锚固膜面、抵抗活荷载,并维持足够的预张力以保持刚度。

若能实现无需外部支撑的简化膜结构体系,将大大促进其在建筑领域的广泛应用。

一种实现自支撑拉张结构的途径,是引入张力整体(Tensegrity)设计原理。顾名思义,张力整体是一种以张力为主导的结构体系,由最少量、彼此不接触的压杆元素与连续的拉索系统构成。

张力整体颠覆了传统“依赖质量与厚度获取强度”的设计逻辑——压杆仅用于施加预应力与传递荷载,而主要结构作用由纤细、连续的拉索承担。

在 1960 年代,巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)提出的张力整体构想中,压缩元件被具体化为支杆,而拉力元件由钢索实现。然而,这种一维张力体系在实现空间围合时存在局限,需额外层次来形成封闭表面。

本研究的设计探索源于新加坡科技设计大学(SUTD)的本科课程 Tensile Configurations Studio,聚焦于热带气候下具有最佳气流性能的膜张力整体形态研究。

通过结合物理模型与数字形态生成工具,研究团队生成了一系列候选壳体设计,其中一个被选中并建造为 10 平方米展亭。

该原型实验反馈推动了基于机器学习的支杆镶嵌计算设计工具的开发,用于性能导向的结构优化。本文详细阐述了这些膜张力整体壳体的设计方法、实验成果、局限性与未来发展方向。

【制作团队】

企划:了有和

脚本:parametrichouse

排版:了有和

校对:Tav、林晨

监制:了有和、Beatrice

版权声明:未经授权,不得转发。

内容版权归原作者所有,内容代表作者观点,我们的服务,和 EasyRef 上的所有内容,均按「现状」提供,不提供任何类型的担保,无论是明示还是暗示皆然,内容及品牌是上传所有者的财产,内容均来源于公开信息。

*已标注信息来源

原文链接:https://parametrichouse.com/tensile-configurations-2/